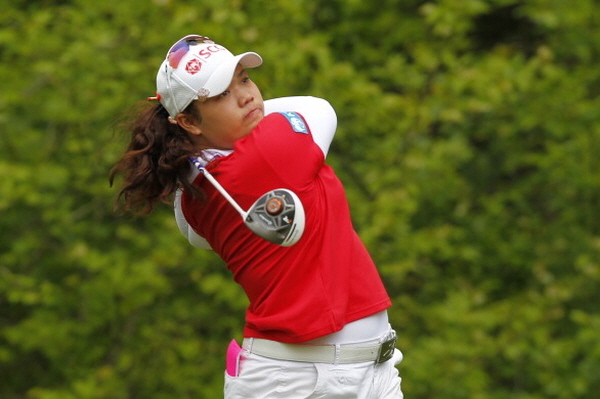

쭈타누깐은 이번 대회장의 페어웨이가 넓어 오랜만에 드라이버를 들고 나왔다.

에리야 쭈타누깐(태국)의 드라이버는 '대포'였다. 오랜 만에 드라이버를 꺼내 든 쭈타누깐은 320야드의 호쾌한 장타를 뽐냈다.

쭈타누깐은 지난해 드라이버 입스 증상에 시달렸다. 올해는 드라이버를 빼기 시작한 뒤 미국여자프로골프협회(LPGA)투어 첫 승을 비롯해 5승이나 올렸다. 정확한 티샷을 위해 주로 2번 아이언과 3번 우드를 잡는다. 그래도 막강한 파워로 웬만한 선수들의 드라이버보다 더 멀리 친다.

그런 쭈타누깐이 드라이버를 꺼냈다. 쭈타누깐은 LPGA투어 매뉴라이프 LPGA 클래식 개막을 앞둔 기자 회견에서 드라이버에 대해 언급했다. 당시 '왜 드라이버를 빼는 건가. 이렇게 장타를 치기 편한 코스에선 괜찮지 않느냐'라는 질문이 나왔다.

쭈타누깐은 "매주 시도는 해보고 있지만 몇몇 코스에선 드라이버를 칠 수 없다. 하지만 이번 대회장은 드라이버를 치기에 충분히 넓다. 이번 주 드라이버를 쓸 것이기 때문에 내겐 큰 도전이다"라고 말했다.

그리고 2일(한국시간) 열린 대회 1라운드에서 쭈타누깐은 드라이버를 잡고 괴력을 뽐냈다. 강풍이 들이닥친 이날 쭈타누깐은 최대 320야드의 장타를 쳤다. 함께 경기한 장타자 브룩 헨더슨(캐나다)보다 20야드 가까이 더 보내기도 했다. 평균 드라이브 샷 거리는 283야드를 기록했다. LPGA투어 장타 1위 렉시 톰슨(미국)의 시즌 평균 281야드보다 높은 기록이다.

이날 쭈타누깐은 그린 적중률 50%로 어프로치 샷이 부정확했고, 퍼트도 흔들려 선두권에 오르진 못했다. 전반 버디 4개로 순조롭게 경기하다가 후반에는 보기만 2개 범해 2언더파 공동 34위다. 하지만 드라이버를 잡고도 페어웨이를 2번만 놓치는 등 티샷은 정확했다. 압도적인 거리에 정확도까지 갖춰진 티샷은 무기가 되고 있다.

역전패 악몽을 극복하고 세계 최고의 선수로 성장하고 있는 쭈타누깐이 '드라이버 공포증'도 이겨낼 수 있을지 팬들의 관심이 집중되고 있다.

원종배 기자

Won.Jongbae@joongang.co.kr